![]()

纪实文学的主题提炼

纪实文学创作要特别重视作品的主题。如果说,题材问题是关于“写什么”的问题,主题问题就是“为什么写”的问题。

为什么写呢?对于包括纪实文学在内的叙事文学来说,就是通过一段社会生活场景,去告知读者或与读者分享,关于世界的真理,关于人生的哲理。

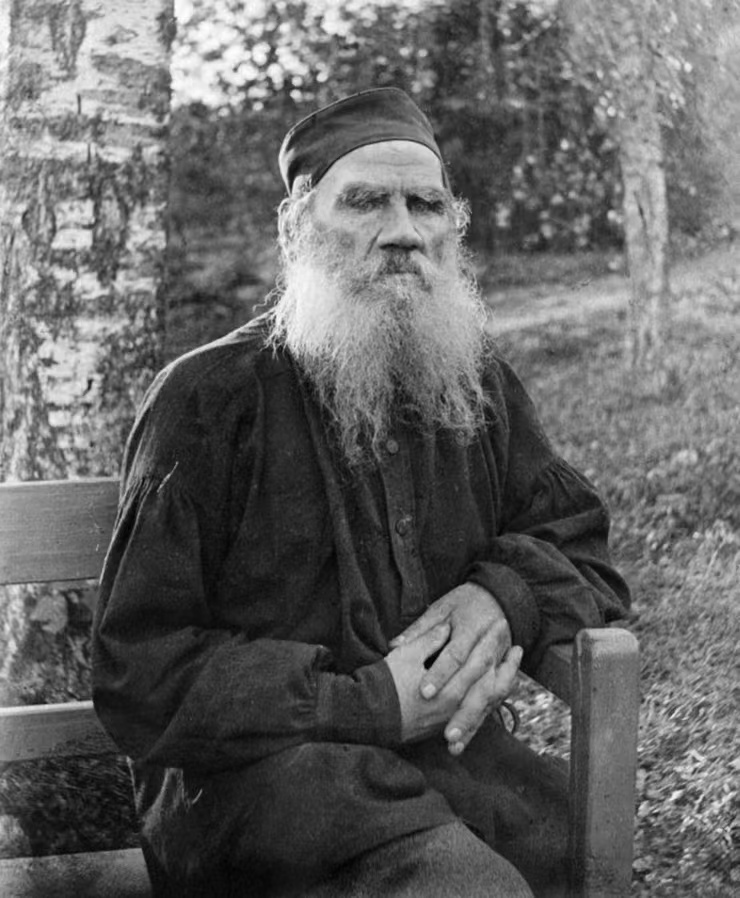

托尔斯泰 对主题深入发掘

1、主题透露了作者的思想水平

每个人都有自己的思想,何况作为知识分子的作家呢?只是这“思想”,有高低,有远近,有广狭,作家亦然。作家的思想主要体现在作品中,而作品主题的高低、远近、广狭,就透露了这个作家的思想水准。

过去常把作家的思想与其世界观挂钩,我认为这是十分片面的。大多数作家,不见得理解存在与意识、物质与精神的关系,也分辨不出机械唯物主义与辩证唯物主义、主观唯心主义与客观唯心主义的区别,等等。像屈原、韩愈、巴尔扎克、托尔斯泰、高尔基、鲁迅等这样具有明确世界观的大师,毕竟是作家中的凤毛麟角。但绝大部分作家都明白:积极进取与消极颓废的人生是大有区别的,真善美是应该赞扬的,假恶丑是必须鞭挞的,……就是说,人生观和价值观与作家的生活、思想、感情更近,所以作家的思想和体现在作品中的主题,是作家整个“三观”的体现,不仅限于世界观一项。当然,“三观”是彼此联系的,人生观价值观中也折射了世界观,反之亦然。

在创作过程中,主题常常会出现逐渐深化的情形,这源于作家认识的深化。托尔斯泰听说了一个贵族青年勾引女仆导致女仆冤死狱中的案例,觉得很有意义,于是写了《柯尼的故事》,表现道德忏悔的主题。写着写着,托尔斯泰感到不满足,不断地调整和修改,成为长篇巨著《复活》。《复活》深邃凝重地揭露整个封建专制制度违反人性的罪恶这一主题,正是托翁认识不断深入的结果。把《柯尼的故事》与《复活》加以比较,就可以看出:即使是同一位作家思想水平也不同。

作家因此绝不是所谓的“码字匠”。他应是一位思想家,一定要有自己的独到发现和独特见解,不能人云亦云、随波逐流。

《报春花》的作者崔德志曾与他同时代的许多作家一样,从领导、从报章甚至文件等获取“主题”,走了一段弯路。他提到那时风行的一种“主题”:“厂长犯错误,书记来帮助,试验出事故,揪出个大特务”或“队长犯错误,书记来帮助,贫农来忆苦,揪出个大地主”。大家不要笑,如果愿意回看当年的作品,许多不就这样么?《海港》《龙江颂》最初这么写,或许有一定事实依据,但一窝蜂扎堆而上,不是懒汉就是“傻子”。崔德志醒悟得早,他从生活中看到了人们习以为常却不明就里的事情,获得了独特的感悟,于是写出了成功作品。

不要以为崔德志等当年的做法已成过往云烟,当今依然不乏有这类形象。不信,看当今那些间谍剧、穿越剧、家庭伦理剧等,除了“换了马甲”之外,其方式不也差不多么?因此,纪实作家务必牢记他的教训和经验。

作者的思想究竟来自何处?主要来自社会实践,因此会受一定时代、阶级、民族等的影响。

2、文学的主题要有筋骨血肉

每部作品的主题,与作家整个的思想密切相关,但不能在二者之间划等号。作品的主题,受社会氛围等的影响,同时也受所反映的对象的制约,所以有创作方法与世界观的矛盾。但在这里,我们不讨论这个深奥的理论问题。

要讨论的是,作者究竟能不能直接在作品中谈论自己的思想?

当年席勒及其追随者把自己的作品当作“时代的传声筒”,好像体现了时代精神。然而,主张明确“倾向性”的马克思、恩格斯,却很不认可,不约而同地提出了批评。恩格斯在给敏娜•考茨基的信中,非常明确地主张:“我认为倾向应当从场面和情节中自然而然地流露出来,而不应当特别把它点出来;同时我认为作家不必要把他所描写的社会冲突的历史的未来的解决办法硬塞给读者。”(《马克思恩格斯选集》第4卷。人民出版社1995年版,第454页。)

后来,托尔斯泰也很喜欢直接在作品中进行道德说教。尽管托翁的许多作品都是伟大的文学名著,但这些说教无疑对其艺术整体性是有损害的。连托翁这么做,都可能失误,我等就不必重蹈旧辙矣!

但也不能因此认为,作家绝对不能直接在作品中谈论自己的思想,杜牧《阿房宫赋》、范仲淹《岳阳楼记》等都直接点出题旨,不也一样打动人们并促使人们的思考么?只要与所写对象水乳交融,提出方式顺理成章(不能硬着强加),其看法又是真知灼见,作家完全可以适当在作品中表明立场与态度的。

作品的主题,无论多么深刻独到,一定不能是干巴巴的一两个教条,务必要丰厚,有筋骨有血肉;同时,还要像严羽说的:要羚羊挂角,无迹可求。严羽如是说:“诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也。而古人未尝不读书、不穷理。所谓不涉理路、不落言筌者,上也。诗者,吟咏情性也。盛唐诗人惟在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处莹彻玲珑,不可凑泊,如空中之音、相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。”(严羽:《沧浪诗话》。郭绍虞主编:《中国历代文论选》,上海古籍出版社1979年版,第209页。)这番话依然值得每个文艺创作者深思。

黄钢 关于主题有独到见地

3、主题的统摄作用

主题是作品的题材及人物、情节、环境等的“主脑”,是它们的主宰。

黄钢1939年3月随鲁艺文工团赴晋东南,亲身参加了陈赓旅长指挥的一场运动战及其前后的活动,积累了许多鲜活的素材,却始终找不到一个“主题”来统摄。近三年后的1942年2月,《解放日报》公布了《中共中央关于抗日根据地土地改革政策的决定》及其附件。黄钢读后,顿时感到“对于我写作此文(指纪实文学《雨》),起到了……思想之光的照明作用,这一思想的光照,照亮了《雨》里面的所有的形象的系统”。

由此,黄钢还提出了关于主题的一个重要问题:“作家通过他作品的主题,到底打算把读者引向何处去……” (《作家谈创作》,花城出版社1981年版,第940—941、946页。)这就提升了作品主题的重要作用,主题不仅是题材等的主脑,还可能为读者指明思想方向。文艺之所以具有教育作用,主题思想的引导是一个重要方面。

注意:黄钢这里说的,与崔德志曾经做过的,有相似之处。从文件中真能获得文学的主题么?

担心引起误会,黄钢赶紧与“脱离作品所反映的生活基础来任意地‘拔高’主题,或者凭空地进一个脱离作品实际的‘主题’,或者干脆是什么从主题出发、甚或是主张什么‘主题先行’”等划清界限。他这里所提到的,正是文艺创作中主题表达的常见病。纪实作家务必保持应有的警醒。

显然,黄钢不是这样的。若是这样,他的《雨》《我看见了八路军》《拉萨早上八点钟》等就不可能具有感染力和影响力。这里的关键在于:是否有深厚的生活基础。有了这个基础,某个思想、某份文件,甚至某人的一个提示,都可能成为将有关素材串连起来的“主题”。如果没有这个基础,什么思想,什么文件,都是空中楼阁,与作品的题材、人物等完全是两张皮,风马牛不相及。

许多作家都遇到过:主题与题材,特别是与人物发生了矛盾。那么,问题来了:是让题材、人物等迁就主题呢,还是让主题迁就题材、人物等呢?

还拿托尔斯泰说事。他写《安娜•卡列尼娜》时,最初的想法是把安娜写成被贬斥的对象的。但在托翁写的过程中,安娜这个人物、安娜与卡列宁、沃伦斯基的纠葛,与他原先的“主题”发生了严重冲突。托翁没有固执己见,而是让自己的想法让位于人物的逻辑、生活的逻辑,从而使《安娜•卡列尼娜》成为一部深刻的现实主义巨著。

这说明,题材及人物等是相对客观的,有其自身的发展轨迹;而主题是相对主观的,更多的是作家的主观意见。如果遇到二者矛盾时,最好是主观顺从客观。纪实创作尤其如此。千万不要以为自己的意见,比客观事实、描写对象一定高明。如果那么做,作品就会成为作家意图的图解,人物成为作家的牵线木偶,也就不会引起读者的共鸣了。

4、主题究竟可不可以先行?

这就涉及到主题的狭义与广义。蔡仪先生提出过题材的广狭,却对主题也有广狭之分视而不见。

狭义的主题指作品中通过所描绘的社会生活(即题材)体现出来的中心思想。上面我们主要谈的就是狭义的主题。往下,我们要涉及到,则主要是广义的主题。

许多学者比较过《莺莺传》与《西厢记》。二者的题材是相同的,主题是否相近呢?显然是的,都是广义的爱情主题,只是元稹的思想水平远不如王实甫的境界高而已。若果不是因为主题接近,学者们怎么可以拿来进行比较?

广义的主题,不仅可以先行,而且常常就是先于并高于作家个体的,更遑论每部(篇)具体作品。

比如如今的乡村振兴战略,就是我们国家的时代主题之一,自然也是文艺的创作主题。纪实作家在这方面同样大有可为。

关键要把广义的主题,具体化为作品的主题。从这个意义上说,蔡仪对“主题先行”的批评才是言之成理的:“认为从事文艺创作首先要有主题。于是这所谓主题就不是由题材来的,不是题材所表现的意义;也就不是由生活来的,不是生活所暗示给作者的思想。在没有题材、没有生活印象之前,先就要有主题,这个主题就只能是作者的思想凭空设计出来的,再根据主题选配题材、安排人物,制造情节,写成作品。”(《蔡仪文集》第8卷。中国文联出版社2002年版,第227页。)由“作者的思想凭空设计出来的”的主题,显然是荒谬的;但“从事文艺创作首先要有主题”,必然荒谬吗?不见得。中国古人反复强调“意在笔先”,不就是要求创作之前或之初,就要有明确的“意蕴”么?所以,关键不在这里,而在于这个“意蕴”或主题,是不是有生活基础,是不是与作品的题材水乳交融。

爱情,是永远写不完的主题

5、“永恒主题”也要出新

对是否存在“永恒主题”,一直争议很大。西方大部分作家是承认的,而我国则长期对之予以否定。

高尔基在《和青年作家谈话》中指出:“有一些所谓‘永恒的’主题,如死亡、恋爱,以及其他建筑在个人主义基础上的社会所产生的主题,如嫉妒、复仇和吝啬等等。然而在古代,就有人说过:‘万物是在变化着的’,‘月光下没有永恒的东西’,如同在阳光下一样。……在无阶级的社会主义所产生的条件下,文学的‘永恒主题’一部分正在衰亡、消逝,另一部分正在改变它们原来的意义。”(高尔基:《论文学》。人民文学出版社1978年版,第334—335页。)由此看,高尔基只是不同意某些具体的主题项目,并没有完全否定“永恒主题”本身的存在。事实上,爱情、生死等主题从未衰亡、消逝,只是改变了它们原来的意义。

其实,天伦之乐、兄弟情深等,与爱情、生死等一样,只要有人类存在,就不断会发生,因此也都属于“永恒主题”。我们现在确立“人类共同价值”,其中的要素也同样属于“永恒主题”。

爱国、乡愁等也是文艺作品的重要主题,是否也称得上“永恒主题”呢?恐怕不行。它们属于一个很长时期的重大主题,但乡愁的基础在工业化之后已日渐崩塌。国家呢?马克思主义认为在未来也会消解,列宁在《国家与革命》中还专门做了论述。乡愁啊,爱国啊,届时只是人们对往昔的一个回忆。

是不是抓到了“永恒主题”,其作品就一定有价值,就必然会获得成功呢?这与以为抓住重大题材就会成功一样,希望同样渺茫。要成功,依然要付出作家独到的思考和探索,并鲜活地体现在作品中。

(待 续)

![]()